Jakarta (ANTARA) - Perbincangan mengenai literasi digital dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akhir-akhir ini mengemuka, termasuk juga di kalangan generasi Z.

Generasi Z atau Gen Z merupakan sebutan bagi angkatan kelahiran di bawah generasi Y atau yang lebih dikenal sebagai milenial. Sama seperti rentang tahun kelahiran milenial, ada banyak versi untuk tahun kelahiran yang bisa dikategorikan sebagai Gen Z.

Kebanyakan penelitian yang beredar mendefenisikan Gen Z lahir antara tahun 1996 sampai 2010.

Generasi Z saat ini dianggap sebagai angkatan yang paling melek digital, atau digital native, mereka terlahir ketika teknologi dan internet dunia berkembang pesat.

Media sosial sudah menjadi teman sehari-hari bagi Gen Z, mereka tidak asing dengan komunikasi dua arah melalui berbagai jenis platform. Tidak hanya berkomunikasi, Gen Z juga seringkali mengemukakan pendapat mereka di media sosial, tentang apa pun yang menarik perhatian mereka.

Meliana Setiawati, 22, salah seorang Gen Z yang diwawancara ANTARA, menilai seseorang bebas menyampaikan opininya di media sosial. Kebebasan berpendapat di media sosial bagi Meliana merupakan hak seseorang.

Bebas berpendapat, menurut Meliana, pun masih ada aturannya, yaitu tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian dan menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Hal yang boleh disampaikan seperti beropini dengan tutur kata yang sopan dan membagikan konten yang positif atau membangun," kata Meliana, yang masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Tangerang, Banten.

Kebebasan berpendapat di media sosial tentang apa pun juga diyakini Reyhan Putra, 23, bahwa seseorang bebas menyampaikan opini tanpa ada kekhawatiran untuk dipidana karena pendapatnya.

"Menurut saya, semuanya boleh (disampaikan di media sosial), asalkan bukan fitnah dan ancaman fisik atau psikis," kata Reyhan.

Meskipun bebas mengutarakan apa saja di media sosial, Reyhan dan Meli menilai ada juga hal-hal yang sebaiknya tidak perlu disampaikan di ruang digital.

"Hal yang tidak boleh disampaikan seperti menyebarkan alamat rumah sembarangan, nomor telepon, identitas pribadi seperti KTP," kata Meliana.

Menyebarkan data pribadi seperti alamat rumah dan KTP, menurut Reyhan merupakan kesalahan yang fatal. "Tapi, memang belum semua paham juga risiko membeberkan data pribadi ke ranah publik," kata Reyhan.

Menakar risiko menyebarkan data pribadi melalui media sosial, generasi Z seperti Reyhan dan Meliana tidak segan mengingatkan jika ada teman atau orang lain mengunggah data seperti KTP.

"Aku akan coba mengingatkan orang itu buat 'nge-delete' (menghapus) unggahannya dan kasih tahu beberapa hal terkait risiko mengunggah data pribadi ke publik," kata Reyhan.

Sementara Meliana akan "menegur dan memberi masukan secara baik-baik".

"Tapi, jika tidak ada itikad baik dari penyebar tersebut, baru kasih tindakan yang seharusnya," kata Meliana.

Tentang UU ITE

Sejak pertengahan Februari lalu, diskursus tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, mencuat ke publik.

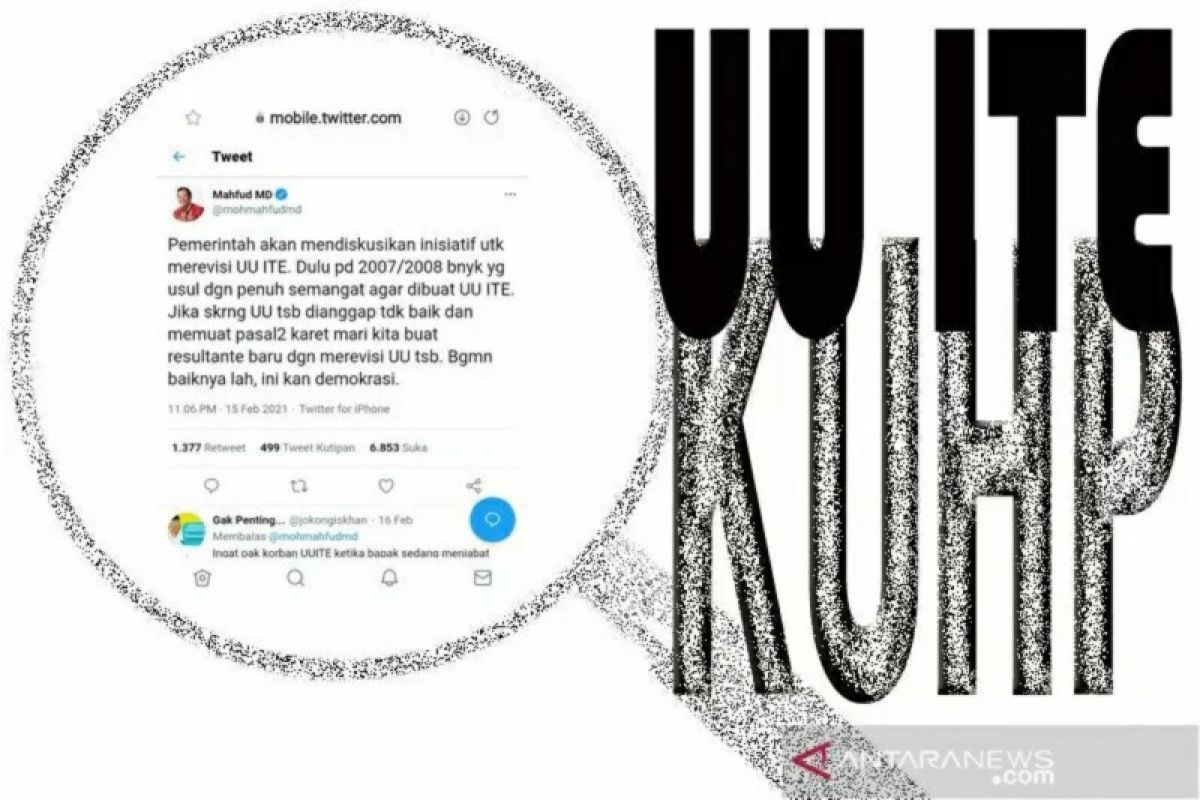

Berbagai pendapat atas UU ITE muncul setelah Presiden Joko Widodo melontarkan wacana untuk merevisi undang-undang tersebut.

Meliana dan Reyhan sama-sama berpendapat UU ITE perlu direvisi, alasannya, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir.

"UU ITE harus direvisi karena saat ini sangat multitafsir," kata Meliana.

Reyhan, tentang revisi UU ITE, menilai bahwa pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tidak jelas batasannya. "Tidak jelas batasannya mana yang pencemaran nama baik dan mana yang kritik membangun."

Pakar teknologi informasi Ismail Fahmi, berdasarkan data yang ia himpun dari media sosial Twitter, mengatakan bahwa percakapan tentang revisi UU ITE menunjukkan tren yang sangat tinggi pada 16 Februari lalu, mendekati 25 ribu cuitan.

"Ekspresi publik melalui tanda pagar," kata Ismail dalam webinar tentang UU ITE.

Sentimen publik di media sosial terhadap wacana revisi UU ITE, berdasarkan data yang ia peroleh di Drone Emprit, beragam, mulai dari takut (sebanyak 4.300 unggahan), percaya (sekitar 1.500 cuitan), hingga terkejut (sekitar 2.600an unggahan).

Pro dan kontra tentang revisi UU ITE mengemuka di media sosial, berdasarkan data tersebut, publik cenderung menyetujui revisi UU ITE.

Data yang dikumpulkan Ismail, yang lulusan ITB, menunjukkan publik melihat isu UU ITE ini sebagai isu elit, mereka tidak terlalu memahami dan mendalami percakapan yang sedang terjadi.

Dalam hal ini, mereka mengandalkan informasi dari media massa untuk memahami isu.

Data dari Drone Emprit tersebut menunjukkan ada harapan yang besar dari publik bahwa UU ITE akan direvisi, bahwa publik menyambut rencana revisi tersebut.

Analisis dari percakapan publik tersebut menunjukkan Undang-Undang ITE masih sangat diperlukan, namun membutuhkan revisi.

Contoh nyata mengapa undang-undang tersebut masih dibutuhkan yakni di ruang digital terjadi fenomena bernama propaganda komputasional, computational propaganda.

Pelaku propaganda menggunakan akun robot dan algoritma media sosial untuk memanipulasi percakapan publik di platform media sosial.

Fenomena seperti ini bukan hal asing, sudah terjadi di dunia sejak 2012 lalu. Propaganda kopmutasional di Indonesia paling terasa ketika ada kontestasi politik, misalnya pada Pemilu Presiden 2019 lalu.

Dengan begitu krusialnya keberadaan aturan hukum di tengah era digitalisasi, UU ITE memang layak sebagai landasan untuk menegakkan keadilan dan demokrasi, namun penting juga untuk disempurnakan atau direvisi agar tidak ada lagi pasal-pasal multitafsir yang bisa merugikan siapa saja.

Dengan undang-undang dan penegakan hukum yang kuat, kita semua patut yakin bahwa kemajuan teknologi berikut dampak dan pengaruhnya bagi masyarakat, pada akhirnya akan membawa bangsa pada kemajuan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik.